문경 선유구곡원림 – 자족, 자연을 수신으로 도학적 이상향에 다가서다

날 것의 생각과 사유를 명경수에 담는다

더울 때 얼른 떠오르는 게 너른 바위 위로 맑은 물 흐르는 계류이다. 구곡(九曲)1) 문화를 떠올렸다. 문경문화원 홈페이지 부설단체를 보면 '구곡원림보존회'가 있다. 2013년에 창립총회를 하였으니 10년째 접어든다. 초대 이만유 회장과 오석윤 사무국장 체제로 '문경구곡원림보존회'를 창립하어 현재 2023년 6대 회장 오석윤 체제가 운영되고 있다. 문화원에 전화하여 문경의 '구곡원림보존회'와 연락하였다. ‘조경문화답사동인’ '다랑쉬'의 2023년 두 번째 답사 주제를 ‘문경의 구곡원림’으로 정했기 때문이다. 가능하면 답사지를 함께 하실 분을 모시고자 부탁하였다. 토요일과 일요일인데도 너무나 고맙게도 6대 오석윤 회장님이 직접 동참 답사를 하셨다. 오석윤 회장님 덕택으로 문경 구곡원림 답사는 특별한 여정으로 기록할 수 있었다.

1) ‘구곡(九曲) 문화는 주희가 살았던 푸젠성(福建省)의 무이구곡(武夷九曲)에서 유래한다. 아홉 굽이 빼어난 경관을 자랑하는 이곳에 매료된 주자는 제5곡에 무이정사(武夷精舍)를 짓고 산다. 자연에 자신을 비추어 인(仁)의 길을 걸었다. ’무이구곡가(武夷九曲歌)‘는 신선이 살았다는 무이산(武夷山)을 중심으로 빼어난 아홉 굽이의 계곡을 은유적 표현으로 노래한 것이다. 조선의 이념인 성리학은 주자에게서 비롯하였다. 조선 선비들은 주자의 무이구곡가를 본받아 자연경관이 빼어난 곳에 각자의 구곡을 설정하고 정사를 지어 경영하는 것이 널리 유행한다. 이를 통하여 은둔의 정취와 학문의 진취로 나아간다. 아울러 새로운 구곡 문화로 계승 발전시켰다.

처음 계획은 첫날 문경 선유구곡원림 답사만 넣었다. 두 번째 날은 화지구곡원림이다. 가능한 많은 코스를 잡지 않는 게 요즘 다랑쉬 동인의 답사 추세다. 그러면서 선유구곡원림에서 대단한 답사 만족도를 얻는다. 조석윤 회장님과의 동행 답사는 문경의 구곡원림에 대한 궁금증을 넘어서 꽤 많은 구곡 답사지에 대하여 의견을 나눌 수 있었다. 제법 조경문화답사에 이골이 난 '다랑쉬' 동인들이 오랜만에 좋은 답사라고 이구동성으로 찬탄을 거듭한다. 내친김에 단순했던 다음날 답사에 석문구곡원림의 누정을 추가하기로 한다. 누정은 충분히 독립적인 콘텐츠를 지니고 있기에 따로 다룰 참이다.

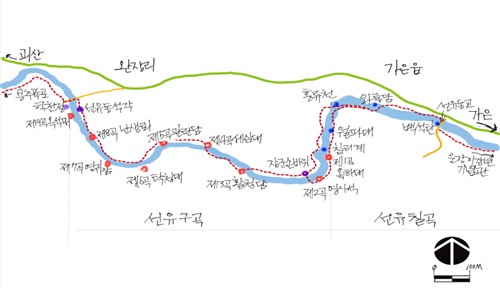

만나서 합류하기로 한 지점은 문경시 가은읍 완장리에 위치한 ‘운강이강년기념관’이다. 이곳에서 만나 인사를 나눈다. 답사는 말과 기록에 의하여 진행된다. 말은 공중을 배회하며 떠다닌다. 그러면서 날 것의 생각과 사유를 쏟아낸다. 처음에는 작은 소리로 조그만 내를 이루다 장강대하로 흐르는 게 말이다. 날 것은 날 것으로서의 신선함이 있다. 즉각적이며 쫄깃하다. 기록의 기본은 글이다. 글은 촘촘히 수 놓는 자수이다. 한 땀 한 땀 조심스럽게 자리 잡으면서 생각과 사유는 편안한 자리를 찾는다. 그래서 글은 쉼이고 안도이다. 편안하게 기댄다. 누구나 살면서 안도하며 기대는 것 하나씩은 가지고 있지 않은가. 글은 기댈 수 있는 쉼터이다. 그 자리에 서성이며 머뭇대는 고갯마루이다. 고개를 넘을지 말지를 결정한다. 선유구곡원림 입구로 오르는 데에는 ‘칠우칠곡’을 먼저 지난다. 맑은 물길과 너른 암반이 끊이지 않는다. 수천 년 동안 명경수가 흐른 곳이 절로 탄성이 신음처럼 터진다. 이를 ‘선유칠곡’이라고도 하는데, ‘칠리계’를 지나면서 ‘선유구곡’원림의 제1곡인 옥하대(玉霞臺)가 시작된다.

대야산과 둔덕산에서 문경으로 흘러내린 선유구곡의 비경

백두대간 대야산 동쪽의 문경으로 흐르는 계곡도 선유동, 서쪽의 괴산으로 흐르는 계곡도 선유동이다. 하나의 산 아래 같은 지명이 둘이다. 동선유동인 문경의 선유구곡으로 거슬러 올라갈 때, 선유칠곡을 먼저 만난다. 선유칠곡(칠우칠곡)은 대한제국 시절에 가은 지역의 우자(愚字) 선비 7인이 설정하여 경영했던 원림이다. 선유동천 상류의 선유구곡이 기묘한 경관을 지닌 신선의 영역이라면 그 아래의 물길에 설정한 선유칠곡은 정겹고, 소박하다. 이곳에 있었다는 칠우정(七愚亭)은 대한제국 시절 7명의 벗이 회동하여 산수를 즐기며 칠곡을 설정하고 경영한 모임의 장소이다2). 이들은 1941년에 칠경(七景)과 칠절(七絶)을 정했다고 ‘낭원총설’에 기록하였다. 이중 칠절이 선유칠곡에 해당하는 마음을 씻는다는 완심대(浣心坮), 꽃같이 아름답다는 망화담(網花潭), 흰 돌이 자아내는 절경의 백석탄(白石灘), 용이 누워 쉴 곳이라는 와룡담(臥龍潭), 붉은 꽃잎이 흘러간다는 홍류천(紅流川), 달빛이 비치는 물결이 보기 좋은 월파대(月波坮), 아름다운 풍광이 7리에 이른다는 칠리계(七里溪)이다.

선유칠곡의 제3곡인 와룡담은 상류의 홍류천의 물줄기가 경사진 너럭바위를 통과하면서 용틀임하듯 심하게 몇 번 굽이친다. 한쪽의 계곡 숲이 만들어내는 그늘이 좋아 마냥 들어앉아 쉬고 싶은 곳이다. 반면에 제4곡인 홍류천은 물이 흐르고 있는지조차 가늠하기 어려울 정도로 소리 없이 고요하게 흐른다. 한참을 쳐다보아도 물살을 못 느낀다. 붉은 꽃잎이 물에 떨어지면 이내 물을 메우고 붉은 물살로 가득 찰 것이다. 그러니 홍류천의 이름은 물살이 세게 흐르다 정지된 듯 고요한 여울이 주는 한 계절의 일시적 비경인 셈이다.

2) 1910년 망화담 위에 칠우정을 건립하였다. 의친왕 이강이 ‘칠우정(七愚亭)’이라 명명한 배경은 7명의 친구 모두 어리석을 우(愚) 자를 호로 사용하였기 때문이다. 이들 7명은 가은읍의 선비이며 유력 인사였는데, 나라를 빼앗기는 시절을 만나 이곳 선유칠곡에서 마음을 다스렸다. 나이순으로 우은(愚隱) 김종률(金鐘律), 우석(愚石) 정세헌(鄭世憲), 우초(愚樵) 민순호(閔舜鎬), 우송(愚松) 김정익(金正翊), 우

3) 낭원총설(閬苑叢設) - 가은읍 완장리의 옛 이름인 낭풍원(閬風苑)에서 동문수학 7명의 벗이 보인계(輔仁稧)를 결성하고 그 자취를 필사하여 남긴 문집 이름이다. 낭원총설, 절목, 칠우대기사, 칠우정기실, 칠우·칠경·칠절 등을 기록하였다.

선유칠곡의 제7곡이 칠리계이다. 여울이 7리에 걸쳐 있다는 칠리계 굽이는 선유구곡의 제1곡인 옥하대와 가깝다. 칠리계의 바위글씨가 새겨진 바위에 올라 좌정한다. 지그시 눈을 감고 명상하기에 딱 좋은 암반이다. 선유구곡원림의 아홉 굽이는 물길을 거슬러 오른다. 제1곡은 피어오르는 물안개의 옥하대(玉霞臺), 제2곡은 신령한 뗏목 바위인 영사석(靈槎石), 제3곡 맑은 계곡의 활발성을 담은 활청담(活淸潭), 제4곡 때 묻은 마음을 씻는 세심대(洗心臺), 제5곡 여울의 풍광을 담은 관란담(觀瀾潭), 제6곡 갓끈을 씻는 선비의 마음인 탁청대(濁淸臺), 제7곡 기수에서 목욕하고 무대에서 바람 쐬고 돌아오는 영귀암(詠歸巖), 제8곡 흐르는 물소리를 생황 소리에 비유한 난생뢰(鸞笙瀨), 제9곡 신선의 신발을 떠올리는 옥석대(玉舃臺)이다. 세심대, 관란담, 탁청대, 영귀암은 한국정원문화에서 누정명이나 바위글씨 등으로 출현 빈도가 높은 뚜렷한 출처를 지닌 이름들이다.

외재(畏齋) 정태진(丁泰鎭)과 선유구곡(仙遊九曲)

선유구곡은 구한말 외재(畏齋) 정태진(丁泰鎭, 1876~1959)이 정립하고 경영한 구곡원림이다. 외재는 우리나라 한문학계의 태두인 연민(淵民) 이가원(李家源, 1917~2000) 선생의 여러 스승 중에 가장 오래 모시고 배웠던 대표적 스승이다. 선유칠곡과 선유구곡은 한 계곡에 존재하지만 겹치지 않고 독립적인 영역으로 나뉘어 경영되었다. 정태진은 경술국치 이후 만주 요동으로 건너가 덕흥보에서 논밭을 개간하며 광복 운동을 한다. 1919년 파리 만국평화회의에 곽종석과 연계 서명하여 독립을 청원하였다가 체포, 구금되었으나 고문에도 지조를 지킨다. 출옥 후에 문경에 은거하면서 머문다. 선유구곡의 명성을 일찌감치 듣고 친구들과 유람을 도모한다.

내가 문희聞喜(문경의 옛 지명)에 머무를 때 일찍이 선유仙遊의 빼어난 경치를 듣고 매번 마음이 쏠리고 정신이 치달린 것이 오래되었다. 그러나 근심과 걱정에 매이고 시절의 어려움에 구속되어 여러 차례 미루다가 그만두었다. 정해년丁亥年(1947년) 4월 30일에 이성래李聖來․ 이익원李翊元이 영주榮州로부터 돌아와 김종부金謹夫와 함께 나란히 나를 방문하였으므로 또 이양현李養賢을 불러 마침내 선유로의 행차를 도모하였다. 이성래가 마침 머무는 곳에 일이 생겨 다시 5월 4일에 중간 길에서 만나기로 약속하고 마침내 떠나갔다. 5월 3일에 이르러 나·김근부·이양현이 함께 출발하여 왕릉旺陵을 향하였다

-외재선생문집 권2, 「詩」, <유선유동시(遊仙遊洞詩)>

4) 齋先生文集 卷之二, 詩, <遊仙遊洞詩>. “余之寓聞喜 夙聞仙遊之勝 每心 往神馳者 久矣 纏於憂慽拘於時艱 屢擬而屢止 丁亥四月晦 李聖來翊元自榮州歸 與金謹夫聯袂來訪 且速李養賢遂相與謀仙遊之行 聖來適有當幹於寓所 更以五月 四日 約會於中路 遂謝去 至初三日 余與謹夫養賢同發向旺陵”

정태진은 1947년에 선유구곡 시를 지었다. 선유동의 빼어난 경치를 보러 오래 기다렸음을 알 수 있다. 좋은 풍경을 가까운 친구들과 우의를 다시면서 거닐고 싶었다. 4월 30일에 계획을 세워 도모하였다. 5월 3일에 3명이 출발하고 5월 4일에 1명을 중간에서 만나서 합류한다. 그러면서 선유구곡의 시를 완성한다.

<내선유동 內仙遊洞>

10년을 꿈꾸다 이렇게 한 번 노니니 十載經營此一遊(십재경영차일유)

선유동문 깊은 곳에 흥취 가득하네. 洞門深處興悠悠(동문심처흥유유)

맑은 시내 굽이굽이 원두에서 흘러오고 淸溪曲曲靈源瀉(청계곡곡영원사)

늙은 돌은 울툭불툭 푸른빛이 떠도네. 老石磷磷積翠浮(노석인적취부)

아득히 오랜 뒤에 은자 자취 찾아보는데 曠世蒼茫追隱跡(광세창망추은적)

몇 번이나 자리 잡고 좋은 계책 얻었는가. 幾時粧點獲勝籌(기시장점획승주)

금단은 한 해가 다하도록 소식 없으니 金丹歲暮無消息(금단세모무소식)

부끄러이 세상을 향해 백발을 탄식하네. 羞向人間歎白頭(수향인간탄백두)

-외재선생문집 권2, 「시」, <내선유동>

선유구곡의 서시에 해당한다. 격변의 세상을 겪고 산수 풍광이 좋은 문경에 정착한 대학자의 고백이다. 늘 자연 풍광이 좋은 곳에 머물며 시를 읊으며 살고 싶었다. 선유구곡에 와서 이곳을 거쳐 간 선배를 떠올린다. 그 은자의 자취는 고운(孤雲) 최치원(崔致遠, 857~미상), 우복(愚伏) 정경세(鄭經世, 1563~1633), 도암(陶菴) 이재(李縡, 1680~1746), 손재(損齋) 남한조(南漢朝, 1744~1809), 병옹(病翁) 신필정(申弼貞, 1656~1729) 등이다. 굽이굽이 맑은 물 흐르고 바위와 산수의 비경이 신선이 머무는 곳의 전형을 보인다. 정태진은 선유구곡의 풍광으로 시를 남겼는데, 맑고 깨끗한 마음을 「활청담」, 「탁청대」, 「세심대」의 시어로 표현한다. 관조와 자족의 미학을 「옥하대」, 「관란담」, 「영귀암」으로 희구한다. 신선의 세계로 이끄는 선도의 세계를 「영사석」, 「난생뢰」, 「옥석대」의 시경(詩境)으로 삼는다. 탈속의 풍모를 엿볼 수 있다.

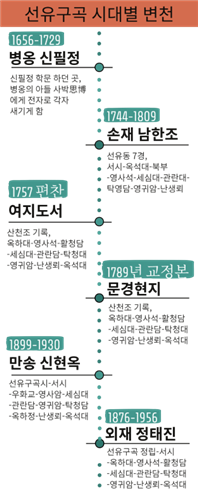

선유구곡의 시대별 구곡 변천은 병옹 신필정이 공부하던 곳이고, 아들 사박(思博)에게 바위에 전자체로 각자를 새기게 하였다고 전해진다. 그후 손재 남한조, 여지도서, 문경현지, 만송 신현옥, 외재 정태진으로 이어지면서 설정이 정립되는 과정을 거친다.

이곳 선유구곡의 명경수처럼 맑은 계곡을 마주하면 저절로 몸과 마음이 날아갈 듯 들뜬다. 하얀 화강석 너른 반석에 옷 벗고 들어앉아 계곡으로 가지 뻗은 수풀의 그늘에 숨는다. 맨발의 발가락을 간질이는 물살의 장난에 환호한다. 내 몸도 물살로 풀어져 같이 인다. 빠른 속도로 흐르다 길목을 지키던 바위에 부딪힌다. 물거품 튀어 오른다. 나아가지 못하고 몇 바퀴를 팽그러니 돈다. 겨우 빠른 물길에 합류한다. 여기가 현실적으로 어디쯤인지 알지 못한다. 다만 흘러가고 있고 흐르는 중이다. 차가움이 따뜻함과 만나고 어느 그늘에 흩어지기도 한다.

문경 선유구곡 / 온형근

명품은 오래 남는다.

주자를 흠모한 무이구곡의 상징은

내가 곧 중화라는 우월한 인식 체계에

광풍제월의 맑게 갠 우주에 걸린 환한 달

오곡五曲에 지은 거점이 청천백석淸川白石이든 정사精舍였든

구곡 하나쯤 경영 못 하면 같이 놀아주지도 않았어,

그때 우리는 외골수였고 단호했잖아

더러 앞날 내다보지 못한 구곡을 찾으면

후배는 이곳의 위치를 비정하기도 어려워

물길 끊길 것 알았을까 건천은 더욱더 막막해

세상을 뒤 켠에 둔 은사나 찾던 구곡원림

사람의 손길이 멈추지 않아야 신통력이라는 걸

문경의 보석 같은 선유구곡仙遊九曲 원림에서 알았어

선배는 여전히 혹독하게 긴 세월을 살아 있었으니

대야산 구구절절 계곡으로 낮게 움츠려

쉼 없이 물길 만들어 암반을 거느리더니

용추 폭포에 이르러서야 남다른 흡인력

이목을 멈춰 서게 하더니 기어코

선유구곡의 옥석대玉舃臺에서 아홉 굽이를 읽는다.

여전히 훼망손 없이 앞날을 고스란히 품은

명품 구곡은 신선이 노니는 이곳뿐 이려는가

사계절 구별 않고 펼쳐진 선유구곡 걷노라

-2023.07.03.

명경수는 하얀 반석을 배경으로 흐른다. 화강암과 흐르는 물은 그렇게 서로 사귄다. 여기에 사람의 활동이 더해지니 이끼낄 틈이 없다. 문경 선유구곡은 ‘아직도...?! 이런 곳이...?!’ 라는 말에 많은 의미가 담겼다. 잊혀진 유년의 고급스러운 여름 풍경이 와르르 쏟아져 내린다. 너른 바위 하나 차지한 채 종일 첨벙인다. 배고플 때 묻어 둔 수박 힌 덩어리이면 든든하다. 심리적 배경이 두둑하다는 것은 천진난만하게 하루를 아낌없이 하얗게 비울 준비가 되었다는 말이다.

하루하루가 등 떠밀리며 세상에 놓여지는 거라면 구곡 동천을 노니는 수고스러움은 신선의 길을 더듬는 일이다. 누군들 옳고 그름의 가치 판단에서 자유로울까. 어긋나려 하지 않기에 세상이 그나마 살만하다. 오래된 구곡원림이 아직도 제 모습으로 남았다는 사실이 놀랍다. 명산대첩을 노니는 선현들의 행태를 그대로 드러나게 한다. 노니는 것은 인류 공영의 원초적 모습이다. 댐이 만들어지고 제방이 쌓아지면서 얼마나 많은 구곡원림이 제 기능을 멈추었던가. 이곳 선유구곡 원림처럼 아직도 옛모습 그대로 세월을 무색하게 하는 곳이 몇이나 될까.

구곡원림 유산은 개발되면 되돌릴 수 없다. 신중하고 또 머뭇대야 할 미래문화유산이다. 제끼고 가리질러 끊고 쌓은 후에는 되돌릴 수 없다. 산이 깊고 계곡의 유속이 흐르는 물살 소리를 낼 때 구곡원림은 살아난다. 물길 끊긴 구곡원림의 경영은 이름만 남는다. 빈 껍데기이다. 뼈와 살이 있어 피가 돌아야 사유와 정신이 깃든다. 영혼을 살찌우는 곳을 찾아 먼길을 마다않고 다니는 행위가 풍류이다. 풍류는 낯모르는 이웃이 아니다. 허한 영혼을 위무하고 사유의 심지와 정신의 불꽃을 피어오르게 하는 곳, 구곡 원림을 찾아 어슬렁대다 보면 알게 된다.

용추 폭포에서 떨어지는 세찬 물줄기 세례

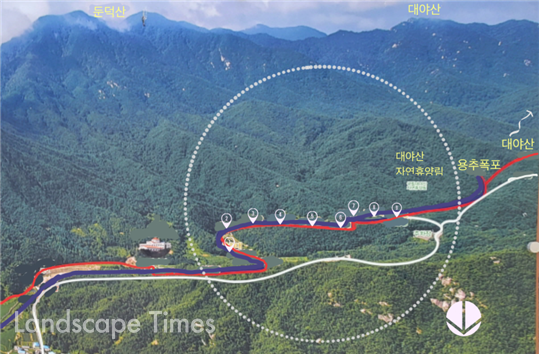

선유구곡의 9곡인 옥석대를 지나 용추 폭포까지 오른다. 걷기 좋은 길을 따라 도착한다. 용추 폭포에서 떨어진 세찬 물줄기는 시원한 세례를 주듯 계곡 전체에 흩날린다. 커다란 암반으로 회오리치며 떨어지는 공력이 수만 갑이다. 돌고 돌아 양쪽을 파고들어 기어이 하나의 하트 모양으로 좌우대칭이다. 기어코 깊게 팬 소의 멍든 속울음까지 나눈다. 한번 휘돌고 격정을 삭힌 맑은 물줄기 우레처럼 바위 낮은 곳으로 파고든다. 다시금 짧으나 큰 물줄기로 두 번째 용추 폭을 이뤄 한결 다정해진 깊이를 알 수 없는 바위 소로 쏟아진다.

쏟아지는 힘과 깊은 소에서 튀어나오려는 튕겨 나온 물이 부딪힌다. 몇 년을 가라앉아 썩지 못하던 낙엽이 바숴지며 맑은 물에 헤엄치듯 언뜻언뜻 보이더니 슬쩍 흐르는 한쪽으로 밀려 더 큰 암반의 너럭바위로 잽싸게 흐른다. 쾌속이다. 저 아래 너른 평담에서 다시 가라앉을 것은 가라앉고 더 멀리 여행 나설 것은 나선다. 다시 용추 첫 폭에서 또 그만큼의 물줄기 쏟아낸다. 비워도 흘려보내도 끊기지 않고 달려 나오는 문경 대야산의 순환은 누구의 숨결일까. 쏟아내는 소리는 왜 또 저리 광폭하리만큼 우렁차 이내 귀조차 단순해져 평화로운 지경으로 이끄는가.

물보라는 튕겨 얼굴과 팔뚝으로 시원한 압점으로 남는다. 공기에 스며든 물기는 숲을 정제한 바람결에 실려 바람인지 숲 입김인지 서늘하다. 살짝 젖어 끈끈하던 등짝이 서늘하더니 모공을 오므린다. 더우려고 애쓰던 피부는 이내 수축하여 팽팽하다. 여전히 물 튀기는 소리가 쏴 하면서 산발한 채 깊숙이 파고든다. 차갑고 서늘한 계곡의 포효는 쉼이 없다. 숲으로 어둠이 몰려올 때까지 포효는 온 세상의 번잡을 악착같이 하나의 몰입으로 갈음한다. 바위를 깎아 소를 이룬 회오리치는 물 안의 몸부림은 변화무쌍하다. 한 번도 같지 않다. 내리쏟는 힘과 반작용의 힘이란 애초에 규칙으로 성립하지 않는다. 빨려들었다 솟아난다. 솟아난 깊은 물이 다시 붙잡혀 들어가고 빨린 새 물이 성급하게 물보라 날리며 휘돌아 허연 포말로 앙살이다. 저 중에 몇이나 소용돌이에서 벗어날까. 그들이 한 무더기 잔잔한 물살을 이룬다. 너른 반석에 좋은 길을 내어 뒤 없이 빠르게 다음 여행길로 나선다. 고립무원의 길나섬이다. 변화무쌍의 물의 기질로 부딪히는 돌과 암반과 계류를 위무한다.

밤을 지새운다. 어둠을 계곡 물소리로 지샌다. 둔덕산은 밤안개에 휩쓸려 시야에서 숨는다. 먼 산은 주무시고 가까운 산만 호랑이처럼 금방이라도 달려들 듯 커졌다. 꿈나라에 들었는지 새조차 숨죽였다. 조금씩 환해질 때 용추 폭포로 쏟아져 소리 내는 소의 암반 바닥은 울림통처럼 우렁차다. 마치 바위로 만든 새로운 악기처럼 명료하다. 새벽이 다가오니 꾀꼬리 소리가 명랑하다. 새벽에 가장 부지런하게 반응하는 게 꾀꼬리다. 어둑함을 미명으로 미명을 걷어내며 아련한 산수화로 그려주는 건 꾀꼬리다. 그리고 나서도 한참을 지나야 멧비둘기 구슬피 울며 기척을 한다. 푸른 숲 가로질러 눅눅한 물소리 위로 공중을 나는 새의 아침은 또한 얼마나 분주한가. 밤새도록 흐르는 물소리는 바위를 더 닳게 하느라 속 깊은 울림으로 계곡을 채운다. 습하고 그늘진 숲속 계곡은 뜨거운 햇살 간간이 너럭바위를 달굴 때쯤에야 사람의 목소리와 협연한다. 숲속의 꾀꼬리는 더욱 신나서 우짖는다. 먼 산이 그제야 이내를 걷어내며 꿈틀한다. 뿌연 이내가 산정상으로 오르면서 드러나는 숲의 공제선이 점점 굵은 선을 낸다.

- 전주수목원 솔내원 – 임원경제지 예원지에서 걸어나온 화원(花園)

- 이천 육괴정 – 산수유 마을과 느티나무를 지키는 물까치 접선

- 제주 방선문 임천 – 풍류와 통하는 방선문과 접화군생의 어울림

- 제주 정방폭포 – 제주 사람 이한우가 헤아려 세운 영주십경

- 수원 방화수류정 원림 – 수원 시민의 공정과 상식이 깃든 심리적 안식처

- 제천 옥순봉 – 조선 최고의 경관 학자, 진경산수의 실천 글쓰기를 개척하다

- 제천 탁사정 – 선경 입구는 좁으나 고갯마루 올라서면 활짝 별천지인 풍광

- 시경詩境으로 본 韓國庭苑文化 (2)

- 광주 남구 봉심정 – 비첩(婢妾) 심리와 의절한 공간의 밤새기 토론

- 가을빛 정취에 물든 조선왕릉길로 떠나는 여행

- 화순 이서면 송석정 – 동복호 물결 일렁일 때 노 저어 송석정에 이르다.

- 보령 영보정 – '한중명승도첩'에 소개된 동아시아 최고의 풍광

- 400대의 드론으로 그려내는 세종대왕릉 공연 등... ‘2023년 조선왕릉문화제’ 개최

- “가을 숲에서 왕의 발자취를 따라 걸어보자”...조선왕릉 숲길 한시 개방

- 함안 무기연당 원림 – 한국정원문화의 내면과 외양의 반전 현상

- 단양 도담삼봉 – 뱃머리를 치켜드는 풍류로 기세를 알아차린다