다섯 살 때 홍천 범파정 탐방을 시작으로 함흥의 풍월강산 주유천하까지

새로 지은 아파트 단지는 철마다 새롭다. 피고 지는 꽃의 표정에서 신록에서 성록으로 짙푸르다. 무엇보다 나무에 매단 수목 표찰의 쓰임새가 놀랍다. 초중고 학생이 등교한 후인 9시 이후는 갑자기 세상이 고요하다. 어린이집 등원하는 아이와 엄마의 정다운 대화 정도의 속삭임에 이끌린다. 아이가 엊그제 환했던 꽃을 기억한다. 꽃 지고 무성한 잎만 매달린 커다란 나무 앞에 멈춘다. 그 아이 몸통과 비슷한 굵기의 나무줄기와 마주하였다. 저만치 언덕 위 앞서던 엄마가 뒤돌아 아이를 쳐다본다. 아이가 한참이나 쳐다보는 나무를 보더니, "나무 이름이 뭐라고 써 져 있어?" 라고 소리 높여 묻는다. 아이가 엄마 쪽으로 몸을 돌리더니, 조그만 가방을 비비 꼬면서 "왕덕나무"라고 대답한다. 엄마가 바로 이어서 "왕덕이 아니고 왕벚나무"라고 또박또박 발음하며 바로잡는다.

저 어린 순수의 지적 영역에 ‘나무 이름’이 놀랍게 새겨지고 있는 순간이다. 아울러 한글 해득의 순리가 저렇게 날개를 달면서 엄마로부터 시작한다. 나무 이름 하나 제대로 모르고 살았던 나의 세대와는 출발점 행동이 다르다. 나는 그때, 겨우 아까시나무 정도나 알았을까? 그렇다면 5살에서 89살까지 산수 원림의 명승을 찾아 수차례 죽을 고비를 마다하지 않고 답사한 조선 최대의 경관 학자는 어떠한가. 3천여 한시와 여행기, 시조, 가사를 남긴 겸재 정선의 친구이자 수암 권상하의 큰 조카인 옥소 권섭(1671~1759)을 만난다. 태어난 해는 고산 윤선도가 세상을 떠난 해이기도 하다. 서울 삼청동에서 출생한 그해, 비바람에 놀라 무릎이 오그라들었는데 남효원의 침술로 치료하였다는 연보를 보며 놀란다. 무릎이 그때부터 남다른 비법에 들었을까. 5세 때 어머니를 따라 외조부의 홍천 임지에서 범파정 물놀이를 시작으로 그의 산수 유람은 시작한다.

하지만 책에도 아쉬움이 많고. 산수에도 남은 한이 있어서. 내 나이 여든일곱이지만 도깨비 같은 수완을 부리니 스스로도 껄껄 한바탕 웃음이 날 지경인데, 이번 북로행을 두고서도 조롱하고 우습게 여기니, 어찌할 거나! 어찌할 거나! (…) 내가 한평생 나라 안을 살살이 돌아다녔어도, 유독 함경도 길만은 꿈속에서 아른아른거려 생각이 그치지 않았다. 이제 사촌 동생 자장이 함경도 감영에 관찰사로 있으면서도 나를 늙은이로 여겨 사람을 보내 맞아 주지 않아서, 내가 자비로 나서려 하니 아이들과 여러 친족들 모두가 애써 말렀다.

-권섭, 「원유기」 『삼천에 구백리 머나먼 여행길』, 문경시, 364쪽.

87세에 사촌 아우의 임소인 함경도 함흥을 여행하고 거기서 동갑 기녀 ‘가련’과 서로 주고받으며 읊은 시조를 한역하였으니 ‘멀리 유람한 것을 적다’라는 제목의 ‘원유기(遠遊記)’는, 세상과 하직하기 2년 전의 함흥 산수 유람이다. 평생 기이하고 절경인 경관을 탐구하고 원림을 경영한 조선 최고의 경관 학자의 실천적 삶을 들여다보면서 가슴이 뭉클하다.

권섭의 경관 탐방은 죽을 고비를 몇 번이나 넘겼다. ‘늙어서 남쪽으로 다닌 것을 기록하다’라는 71세의 유람기인 「질남록(耋南錄)」을 읽는다. 좁고 깊은 벼랑을 지나다 죽을 고비를 넘기는 아찔한 순간을 맞는다. 경관 탐구가 뭐길래 목숨마저 가벼이 여길까. 후회막심을 고백한다.

파근암에서 큰바람을 만나 만 길 벼랑을 지니는데. 발만 겨우 디딜 만한 좁은 길이 몇 리쯤이어서 거의 죽었다가 살아난 듯해 뒤돌아보니 오싹하였다. 돌이켜 생각해도 혼백이 어쩔어찔하니, 산을 구경하는 것이 무슨 일이기에 목숨을 이토록 가벼이 여기는가? 후회가 그치질 않으니 뒷이야기는 쓰지 않으린다. (…) 언제나 분주함이 멈추지 않았지만, 몸은 만족을 모르고 산이 남아 있으니 어느 때에 그만둘 수 있겠는가? 위험에 부닥쳐도 삼갈 줄을 모르고 기력도 따라주지를 않으니 산을 놀러 다니는 것을 끝내고 나서야 쉴 수 있을 것이다. (…) 그러나 뿌리 깊은 습관은 이미 깊어 마음에 매양 반짝거리니 평평한 들판을 갈 수 있다면 나갔고, 강가의 누대와 바닷가의 정자도 오를 수 있다면 올라갔다. … 만약에 다시금 미친 마음이 갑자기 생기게 되면 이 몸이 다시 어느 산 정상이나 어느 바다의 끝에 앉아 있을지는 알지 못한다.

-권섭, 「질남록」 『삼천에 구백리 머나먼 여행길』, 문경시, 302~310쪽.

산수 경관을 노니는 게 대체 무슨 일이기에(遊山是何事) 몸과 목숨을 이처럼 가볍게 여기는가(而輕身命乃如此). 후회가 그치지 않는다. 그러나 아직 보지 못한 산수 경관이 여전히 남아 있으니(山有餘), 그만둘 수 없겠다는 선언이다. 산수 경관을 모두 노닐어야(遊山訖) 쉴 수 있겠다(可休矣). 남원 근처 파근암에서 죽을 고비로 기세 꺾이는 것도 잠시 지리산 기묘한 칠불암에 다시 오른다. 한번 마음먹으면 말릴 수 없는 이런 습성이 ‘뿌리 깊은 습관’인 ‘결습(結習)’이다. 이것이 동력이 되어 경관 탐방의 실천력으로 이어지는 것임을 본인이 잘 안다. 이처럼 권섭의 「유행록(遊行錄)」은, 마치 현장에서 함께 경관을 조망하는 듯한 임장감을 지녔다. 경관 묘사의 서사를 쫀쫀하게 당겨 주며 놓치지 않게 하는 특징이 뚜렷하다.

경관 탐방의 첫 번째 덕목은 산수의 즐거움을 아는 것

권섭은 「유행록」에서 경관 탐방의 기본 덕목으로 산수의 즐거움을 아는 것이라 하였다. 어려움과 위험함을 꺼리지 않는 경관 탐방의 기본 마음가짐을 첫 번째 덕목으로 삼는다. 그리고 장소와 거리, 자연을 있는 그대로 인식하고 경관 탐방의 객관적 사실을 바르게 전달한다. 지도를 보듯 경관 탐방을 함께 하는 듯한 느낌을 준다. 앞서 「원유기」는 87세에 2,280리의 거리와 총 62곳을 113일에 걸쳐 탐방하였다. 「질남록」은 71세에 2,040리의 거리와 10곳을 25일에 걸쳐 탐방하였음을 기록에 남겼다. 그야말로 경관 탐방 기록의 대가라 하지 않을 수가 없다. 또한 이름이 없는 승경지는 직접 이름을 짓는다. 가령 두류산(지리산) 유람의 김종직(1431~1492)과 비교한다. 김종직은 이름 없는 기이한 봉우리의 이름을 지어주라는 제안을 ‘고증한 근거가 없으면 믿지 않는다’라는 ‘무징불신(無徵不信)’을 들어 거절한다. 권섭은 지형을 관찰하고 느끼는 대로 이름을 짓는다. 경치가 뛰어난 곳을 만나면 반드시 정자와 누대를 세웠으며 머무른 서재나 누각 또한 반드시 이름을 짓거나 기를 써놓았다.¹ 경관에 이름짓기는 경관 학자에게 부여된 특출난 재능이다.

1) 경치가 뛰어난~써놓았다 : 『玉所稿』 七, 「散錄內篇」, “遇勝絶地界, 必置亭臺, 所居齋閣 亦必有名號 題記.” 이름짓기는 경관 학자에게 부여된 특출난 재능이다.

아침에 절 앞 폭포에 잠시 머물고서는 고개를 하나 넘고 광암천을 따라 내려가서 종암의 한 구비를 보고 그 모양을 따라 ‘석문계’라고 이름 지었다.²

-「권섭, 「동협록」 『삼천에 구백리 머나먼 여행길』, 문경시, 116쪽.

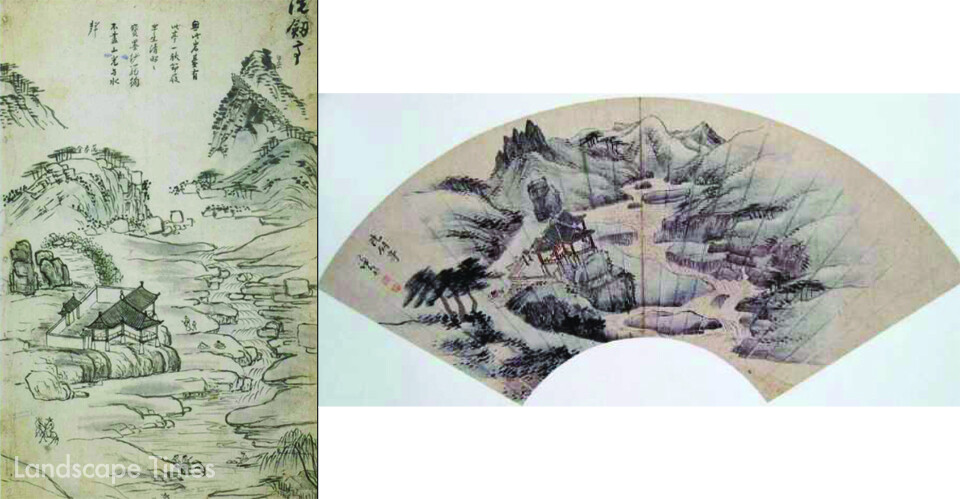

중국의 산수 경관에서 벗어나 조선의 산수 경관을 독자적으로 그림과 산문과 시로 창작하는 자주적이고 높은 자부심의 진경문화가 시작된다. 겸재 정선(1676~1759)의 ‘진경산수’처럼 권섭의 유람기와 글쓰기도 사물을 있는 그대로 보고 묘사하였다. 그의 ‘진경산수화풍 글쓰기’는 사물에 대한 개방성을 확보하였으며, 과거의 경관 묘사와 달리 내면적이고 주관적인 감성을 추가한다. 자기 성격을 드러내면서 전개하는 진경산수의 사실성으로 이전의 유람기와 서로 다르다. 무엇보다도 경관을 묘사하는 표현 방식이 형식에 얽매이지 않았다. 시정화의(詩情畵意)를 추구하여 미리 써 놓은 시나 산문에 그림을 그려 보완까지 한다. 특히 정선은 권섭이 교유하였던 화가 중 가장 남다른 친밀도를 지녔다. 권섭이 80세에 지은 「황강구곡가」를 정선에게 주고 그림으로 그려달라고 부탁한 것은 두 사람이 하루아침에 쌓은 친교가 아님을 증명한다. 실제로 『옥소고』의 「잡저3」에서 동시대의 화가를 예로 들어 당대의 일인으로 정선을 지칭하였다.

정선은 어려서 동문수학한 권섭의 간청으로 당시 16세인 권신응을 그림 제자로 들인다. 권섭의 손자이다. 2년 만에 마치고 그림은 권섭에게 보내져 제사를 붙여 「악해첩」이 만들어진다. 이외에도 「문경십경」, 「북악십경」 등 정선의 그림을 닮은 ‘겸재 화풍’으로 그린 그림이 할아버지와 손자의 기획으로 그려진다. 오늘날 「북악십경」 등, 권신응의 그림은 한국정원문화의 장소를 비정하고 전통 조경의 원형을 고찰하는 자료로 귀하게 쓰인다. 이처럼 권섭은 산수 경관의 뛰어난 모습과 기이하고 절묘한 풍광을 한없이 그리워하고 사랑하여 잠깐이라도 못 보면 병이 날 지경으로 일생을 꾸려나갔다. 심지어 풍수적으로 완벽한 풍광을 꿈으로 맞이하고, 깨어나면 즉시 기록하여 시를 쓰고 산문으로 남겼다. 그리고 이것은 다시 그림으로 탄생한다. 가히 매일매일 경관에 대한 상상과 발견과 여행을 통한 기록이다. 마치 이것 말고는 이생에서 내가 할 일은 없다는 듯, 누가 뭐라고 하든 개의치 않는다. 경관에 심취한 조경계의 윗어른이며 선학이라 아니할 수 없다.

2) “朝日少臨寺前瀑布, 踰一嶺從廣岩川而下, 得鍾 岩一曲, 因其形而名之, 曰石門溪.”

정원처럼 드나들며 풍류의 생활을 하였던 구담봉과 옥순봉

글을 읽으며 학문을 통해 경륜을 쌓는 것을 ‘선비(士)’라 하고 벼슬에 나가 정치에 참여하면 ‘大夫’라고 한다. 이 둘을 합쳐 ‘사대부(士大夫)’라고 한다. 선비는 ‘처(處)’하며 은거와 수기(修己)로 자신을 수양하고, 대부는 ‘출(出)’하여 정치를 위해 다스리는 치인(治人)의 삶을 영위한다. 권섭의 ‘출처’는 오로지 ‘처’에만 있다. 그것도 지독한 산수 유람의 고질병을 실천적으로 성취한다. 시와 산문, 그리고 그림을 통하여 명승과 절경을 가까이서 읊고 노래하며 기록한다. 잠시도 그대로 있는 것이 없고, 한 번도 다함이 없는 산수 풍월강산을 어찌 한시라도 놓을 수 있겠는가. 일찍이 정극인(1401~1481)은 「상춘곡」에서 “수간 모옥을 벽계수 앞에 두고, 송죽 울울리 풍월주인 되어서라.”라고 하였다. 송순(1493~1582)은 「면앙정잡가」에서 “십년을 경영하여 초려삼간 지어내니/ 나 한 칸 달 한 칸에 청풍 한 칸 맡겨두고/ 강산을 들일 데 없으니 둘러두고 보리라.”라고 하였다. 임억령(1496~1568) 또한 자연을 온전히 즐기는 풍류의 시로 “손님이 드물어 갈매기와 벗 되고/ 마을도 드물어 바다와 이웃을 했네/ 무진장한 산수를 홀로 차지했으니/ 길이 얽매이지 않는 사람이 되리라.” 읊는다.

옛사람들이 옥순봉과 구담봉 산수 경관을 차지하면서 읊은 시경을 몇 편 살펴보면 다음과 같다.

봉우리 하늘을 치받고 돌은 무너져 내릴 듯한데

온통 쪽빛 강물 거울처럼 맑게 빛난다.

꽃잎은 떨어져 인간세계로 흘러가니

어부를 무릉도원으로 인도하려 하나

-김치(1577~1625), 「옥순봉 구담에 있다」『남봉집』

강가의 산봉우리 정신 맑게 씻어주네

봉우리가 죽순 밀어 연하게 자랐어라

펄럭이는 날개 가진 손이 응당 있으리니

붉은 안개 아침 저녁 좋이 좇으리

-박태무(1677~1726), 「옥순봉」『서계집』

영롱한 온갖 형태의 대순이 갑자기 생겨나니

십 리의 깨끗한 강에 제일 높은 봉우리이네

무지개는 옥을 두른 채 신령스러운 비에 젖어있고

용의 빛 대순처럼 뭉쳐 채색구름 짙구나

구소³의 문에는 긴 창이 에워싸고

천불의 가사는 저녁 종소리에 서 있네

신선만 그 위에 있을 수 있으니

우뚝이 홀로 서서 누구를 위하여 모양내나

-이휘령(1788~1861), 「옥순봉」『고계집』

구담에서 한번 도니 또 기이한 봉우리

언뜻 보기로 죽순 모양은 아닌 듯

바다를 건너는 신선 수레를 부여잡거나

조정에 오르는 관복에 기룡⁴을 모아 놓은 듯

하늘의 조화는 물을 이리저리 돌아가게 하고

멀리 보니 신기한 소나무 끊이질 않네

다시 또 퇴계 선생 남긴 몇 글자5

십 년 쌓인 마음의 때 씻어 버리네

-이상수(1820~1882), 「옥순봉」『어당집』

옥순봉 경관을 시경으로 읊은 작품을 대략 1세기 간격으로 4편을 살폈다. 대부분 옥순봉과 구담봉을 연계하여 시상을 전개하고 옥순봉의 기이한 봉우리에 방점을 두어 대순을 연상한다. 강 위에 높이 솟아 붉은 안개에 가리는 풍광에 젖어 신선의 거처를 떠올리고 이곳을 찾은 선현들의 자취에 감흥을 이입하는 등 빼어난 경관이 주는 신비스러운 기운에 감동한다. 이후 두어 편 더 있으나 봉우리, 대순, 병풍, 퇴계 이야기(송병선)와 신선, 봉래산(윤응선) 등등이 반복된다.

권섭이 지은 「황강구곡가」의 제3곡은 황강, 제9곡은 구담이다. 황강은 수암 권상하가 살던 곳이고, 구담봉은 권섭이 강 건너에 정자를 지어놓고 그 풍광을 완상하던 곳이다. 권섭은 후에 구담봉에서 옥순봉 사이의 혈처에 산소를 마련하고 비문까지 직접 지었다. 그곳을 찾아갔다. 일단 권섭의 산소를 찾았다. 산소는 그 유명한 장회나루 터에서 바라보이는 거북의 등을 닮았다는 구담봉과 명승인 옥순봉 사이 산줄기 하나를 품었다. 계란리에서 주차하고 삼거리까지 오르는 길은 그럭저럭 오를만하다.

3) 구소(九霄) : 높은 하늘로, 도가에서 말하는 신선들의 거처임

4) 기룡(夔龍) : 전설상의 동물로 관복에 그려진 기룡은 용 모양으로 구불구불하다. 여기서는 강의 흐름이 구불구불함을 비유한 것임

5) 퇴계 선생 … 몇 글자 : 퇴계가 단양 군수 지낼 때 이 바위에 올라 손발을 씻고 마음을 가다듬었다고 한다. 탁오대라고 불렀고 글자도 썼다고 한다.

초입에 애기똥풀의 선명한 노랑에 물든 걸음을 내디딘다. 함께 오른 후배인 영운이 "이 꽃은 뭐에요" 걸음을 멈추며 묻는다. 나무를 감아 오르는 잎새 5장 손바닥 잎인 으름덩굴이다. 열매는 많이 보았으나 연분홍 꽃이 이렇듯 온전하게 나보란 듯이 뽐내는 자태는 처음이다. 산속에 아직도 산벚나무 꽃이 만개한 끝 무렵이니 과연 이곳의 일기는 내 사는 동네의 산과는 꽤 다르다. 아직도 추운 곳이다. 오르는 길 양 기슭은 산딸기 군락이 포복으로 낮게 긴다. 산딸기도 빨간 열매로나 만났었는데, 오늘은 하얀 꽃으로 만난다. 꽃이 커서 시원하고 서글서글하다. 드문드문 매혹적인 눈매로 피었다. 언덕 틈틈이 각시붓꽃이 기하학적 문양으로 수놓은 긴 혀를 내민다. 언뜻 보면 흰 꽃이지만 좀 더 오래 머물면서 가까이 다가서면 대담한 구도의 선명하고 지적인 아라베스크(arabesque) 문양을 접한다.

권섭의 산소는 할미꽃과 각시붓꽃, 가락지나물, 고사리 등이 산재하였다. 소백산 생막걸리를 잔에 따라 올리고 꺾은 고사리를 혼유석에 올렸다. 예를 갖춰 참배한다. 조선중화주의의 시대에 정선이 진경산수로 새로운 경관을 표상하였듯이 권섭도 친구인 정선처럼 지금까지의 유람기와는 다르게 진경산수풍의 경관관을 사실적으로 서술하였다. 때로는 없는 길을 기어가고 말 탄 몸으로 다리에서 떨어지며 위험한 상황과 맞닥뜨리면서도 산수 경관에 대한 애정어린 불치병은 수그러질 줄 몰랐다. 오히려 세련되고 정교해진다. 평생을 경관 기행을 멈추지 않은 권섭의 유택을 눈여겨 새기다 시를 하나 남긴다.

옥소 산소 / 온형근

계란리 주차장에서 옥순봉을 왕래하는 행렬에 맡긴다.

노란 꽃 무더기 가락지나물, 애기똥풀

옥소옹께서 길 밝게 여시는 곳곳으로 눈길

보랏빛 분홍의 꽃 휘감은 머리 곁에

손 벌린 다섯 장 잎 위로 으름덩굴 핀 계절

만개 후 지려는 산벚꽃나무 손짓하여 반기고

급한 경사 발길 내딛는 고갯길마다

하얗게 벌어진 산딸기 꽃 옷매무새 단정하다.

구담봉과 옥순봉 가르는 삼거리에서

있음 직한 산줄기와 골짜기 굽어보았으나

숲에 가려 보이지 않는 산소 자리를

오던 길 되돌아 지도로 사선 그으며 부엽토 오르니

고사리순 톡톡 쏘아 올린 산소 너른 묏자리

그제야 할미꽃 몇 개 쓴 산소 민둥 머리

각시붓꽃 듬성듬성 꽂힌 비석이 반긴다.

혼유석에 소백산 생막걸리 올리고

두어 잔 거푸 예를 갖춘다.

소생 남은 길 꿈처럼 놀며 다니겠으니

부디 기쁘고 반갑게 허락하시어

어둡고 좁은 길 밝혀 기어코 건너도록 주십사

눈비 내려 발 묶인 평온조차 알아차리게 주십사

옥순봉까지 손가락 걸고 곧은 심지 심었더이다.

옥소 선생께

-2023.04.27.

거두절미하고, 옥소옹의 산소에서 다짐하였듯이 앞으로 20년은 더 부지런한 시점과 발견하는 관점으로 온고지신에 기반한 법고창신의 경계를 두드려 기록할 참이다. 옥소 권섭은 한국정원문화 콘텐츠로 좀 더 다루어져야 한다. 기회를 더 찾기로 한다.

[한국조경신문]