나는 거기 안 낄래, 큰 소리 내어 시나 읊으며 호기롭게 살래

광주(光州)의 호가정(浩歌亭)을 찾았다. 누정 원림을 꽤 알고 있다 생각하였으나, 호가정이라는 누정은 이름부터 생소하다. 호가정은 처음 명종 13년(1558년)에 세상과 해후한다. 이때가 유사(柳泗, 1503~1571)의 나이 56세이다. 명종 때의 윤원형, 심통원과 함께 삼흉 중 한 사람, 왕족인 이량(李樑, 1519~1582)이 있다. 이량이 유사에게 넌지시 회유하였다. 함께 너른 세상을 휘젓고 놀자고. 그때 ‘나는 거기 끼지 않겠다’고 노골적으로 선언한다. 벼슬을 내려놓는다. 은근한 강단을 지닌 성품이다. 그런 이량이 이조판서로 권세를 누릴 때 아들을 이조좌랑으로 앉게 한다. 기대승과 허엽 등에게 반발을 산다. 이량은 오히려 기대승 등을 몰아내려다 탄핵을 받는다. 관직을 삭탈 당한다. 조정은 다시 유사에게 벼슬을 제수하였으나 나아가지 않고 강호에서 일생을 보낸다.

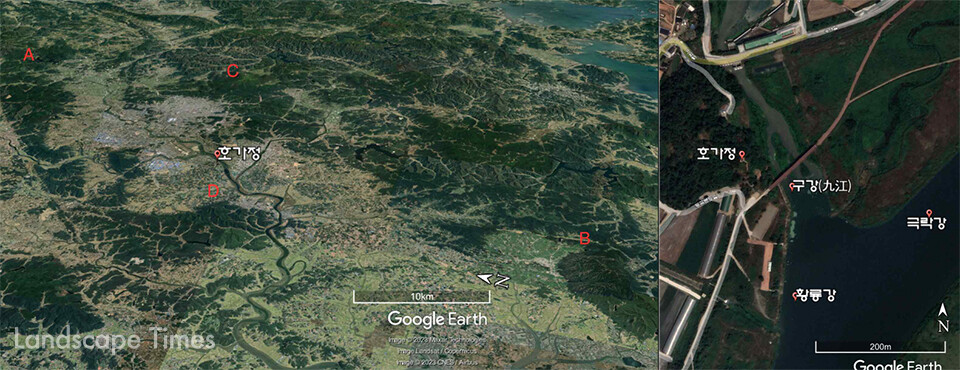

내 친구 우진은 예천 사람이다. 그는 예천 선몽대의 풍광을 한 마디로 평사낙안(平沙落雁)이라 말한다. 이곳 호가정 원림 역시 강과 강 건너 넓게 펼쳐진 들판을 쳐다보며 시선의 이동을 넘나든다. 확 트인 광활한 경관이다. 그것도 과히 높지 않은 야트막한 산 언덕배기에서 연출하는 풍광이니 놀랍다. 호가정 앞을 흐르는 강물은 오늘날 ‘영산강6경’이라 부른다. 본디 극락강과 황룡강이 합류하는 지점으로 ‘구강(九江)’이라 불린 옛 지명을 되살리지는 못할망정 자꾸 새로 부르기를 좋아한다. 호가정은 돌계단 위에 늠름하고 단정하며 묵직한 팔작지붕으로 차분하다. ‘호가’는 산수 간에 있는 흥취를 노래하듯 큰소리로 읊으며 신명을 내는 상황이다. 매우 의도적인 작명이다. 숨어서 조용히 귓속말로 하는 게 아니라 드러내 놓고 큰소리로 할 말을 다하며 소탈하게 세상을 품겠다는 선언이다.

원림을 경영한 많은 이들이 낮게 읊조리며 천천히 걷는 ‘미음완보(微吟緩步)’를 원림과 동의어로 삼았으니, ‘호가’는 꽤나 호탕한 발상이고 떳떳함의 상징인 게다. 정자의 문은 위아래로 여닫는 고리문이라 주변 풍광이 정자 내부에 그대로 안겨든다. 호가정은 비교적 야트막한 뒷산을 지녔다. 그래서인지 뒷산의 이름은 병풍처럼 드리워진 언덕이라는 뜻의 ‘병강(屛岡)’이다. 그럼에도 불구하고 저 멀리 막힘없이 펼쳐지는 드넓은 풍광을 어찌할 것인가. 어찌 큰소리로 노래하지 않을 수 있겠는가. 내가 내는 큰소리는 강물에 잠기고 남은 소리는 들판에 퍼져서 사라질 것이다. 시끄러움이 남지 않으니 누가 나를 탓할 수 있겠는가. 권세나 이익에 줄서는 것을 엄격하게 멀리한 유사는 뜻과 지조도 매우 굳다. 의리와 도리를 철저하게 따졌다. 세속의 일에 초연하여 구차함은 곁에 오지도 못하게 한다. 원림 경영자의 첫 번째 조건을 완벽하게 갖췄다.

호가정에서 바라보는 주변 풍광, 터져 나오는 탄복

누정 원림을 찾으면서 선인들이 누렸던 최고의 안목은 무엇일까를 생각한다. 그것은 자연 풍광에서 치유되는 ‘영혼의 탄복’이 아닐까 싶다. 인류의 진화는 오랫동안 수렵과 채집 활동에 머물렀다. 그 오랜 진화의 과정에서 인간의 뇌는 수렵과 채집 활동을 ‘살아있음’으로 인식한다. 사냥하러 산에 오르지 않고 들에서 먹을 것을 구하지 않는, 현대 문명의 시간은 24시간으로 치면 23시59분 59초에서 24시까지에 든다. 채 1초정도의 지점에 위치한다. 그러니 사냥 안 하고 채집 안 나서면 급속하게 뇌의 신호는 죽음에 이르는 병을 불러모으는 비상상태인 ‘도태 모드’에 든다. 실제로 암이든 무엇이든 사람이 누워있는 그 순간에는 진단하지 않은 수없이 많은 병이 침투하여 소멸에 이른다. 뇌가 하는 영역이다. 나무도 고사하면 그 순간부터 수없이 많은 온 세상의 균과 박테리아가 깃든다. 가루로 산화할 때까지 소멸을 들이킨다. 그래서 오르막 내리막을 뛰고 걷거나 들이마시고 내쉬며 주유산천하는 게 살아있음을 증명하는 일이다. 뇌가 먼저 해득하고 판단한다. 이 문명시대에도 수렵과 채집은 그래서 현재진행형이다. 수렵과 채집 활동을 ‘하고 있음’을 증명할 때 뇌는 ‘안정 모드’에 든다.

뇌가 하는 일 중 ‘자연에서 얻는 탄복’은 에너지 충만한 몸의 안정 상태를 증거한다. 이를 수렵과 채집 활동에서 얻었다. 인간의 생명에 푸른 꿈을 안겨주는 일이다. 수렵과 채집을 통한 결과물을 영양으로 섭취하니, 크나큰 생명 본능을 충족한다. 거기다가 자연에서 만나는 풍광으로 터져 나오는 경이감을 자아낸다. 자연에서 느끼는 경이감, 그 경이감이 생명 활동의 회복 탄력성이다. 경이감을 누릴 수 있는 자연에서의 풍관 체험이야말로 인간 생명 활동의 지극히 크고 강한 지대지강(至大至剛)의 기운이다. 인간 생명 활동의 최고선은 자연에서 얻는 경이로운 탄성이다. 이게 생명의 푸릇푸릇한 핵이다. 인간의 무한한 의념 행위 중 호연지기(浩然之氣)가 있다. 호연지기는 좋은 기상과 기운으로 채워진다. 호연지기를 기르는 마음은 청량하다. 사악함이 들어서지 않도록 경계하는 데에서 비롯한다. 그야말로 호연한 기상으로 바라보는 세상은 늘 놀랍고 경이롭다. 호가정이 그런 곳이다.

내가 벼슬을 버리고 남쪽으로 와 병강(屛岡)의 남쪽 구강(九江)의 위에서 노닐면서 바라보니 왼쪽에는 추월산(秋月山)이 그 수려함을 보여주고, 오른쪽 에는 월출산(月出山)이 그 우뚝함을 보여주며. 동쪽에는 서석산(瑞石山)의 굉장함이 서 있고, 서쪽에는 금성산(錦城山)의 청기(淸奇)함을 볼 수 있다. 잔잔한 호수가 수백 리에 뻗혀서 넓고 넓은데다 푸른 솔들은 둑을 둘러섰고. 하얀 모래는 언저리에 깔려 있다. 물고기를 잡는 어부와 사공들의 배가 왔다 갔다 하며 노래를 부른다. 이에 명아주 지팡이에 기대어 큰 소리로 한 곡조를 부른다.

-유사, 「호가정기」, 1558.

호가정 뒷산이 ‘병강(屛岡)’이다. ‘강(岡)’은 산등성이 또는 언덕이라는 뜻을 가졌다. ‘호가정기’를 쓰면서 주변 경관을 원경으로 시작하여 근경으로 가져온다. 호가정은 수려한 산, 가파르고 깎아지른 산, 웅장한 기운의 산, 산뜻한 운치가 뭉쳐 있는 산으로 사방 둘러싸였다. 가까이 보이는 강은 넓고 길어 연이은 호수로 보인다. 계절마다 변하지 않는 상록의 소나무가 병강 언덕을 채웠다. 맑은 모래가 만들어 낸 명사십리(明沙十里)는 나룻가를 따라 길게 이어졌다. 노젓는 어부의 건강하고 흥겨운 가락이 운율이다. 그래서 큰 소리로 한 곡조 부른다(唱浩歌一曲). 이어서 지은 시경은 물, 산, 구름, 안개, 물고기, 새, 버들, 갈대를 불러들이고 서울과 이곳을 대비하면서 조용히, 깨끗이, 내 마음 가는 데로 스스로 즐겁게 호탕한 노래 마음껏 부르겠노라(賦浩然之長歌) 시경을 남긴다.

물을 베고 돌로 양치질 하련다

유사는 호가정 원림의 처음 시경을 오언절구로 그렸다. 이름하여 ‘석침송음전’이라는 시이다. 후에 이 시를 원운으로 삼아 새로운 호가정을 읊은 시들이 이어져 창작된다. 돌베개는 진(晉)나라 손초가 은거해 살면서 돌을 베고 흐르는 물에 양치질하는 ‘침석수류(枕石漱流)’를, 물을 베고 돌로 양치질하는 ‘침류수석(枕流漱石)’으로 잘못 말한 고사가 있다. 그러면서 “물을 베는 것은 속세에 찌든 귀를 씻기 위함이고 돌로 양치질하는 것은 연화(煙火)에 물든 치아의 때를 갈아서 없애려는 것이다.”라고 하였다. ‘연화’는 불 때는 연기로 사람 사는 기척이나 모여 사는 인가를 말하며 같은 의미로 쓰이는 말이 인연이다.

돌베개에 소나무 그림자 아른거리고 石枕松陰轉

바람 부는 난간에 들 빛이 둘러있네 風欄野色廻

차가운 강물 밝은 달빛 속에 寒江明月裏

눈빛 같은 작은 배가 온다 裝雪小舟來

-유사, 오언절구 「석침송음전」

이 은거를 상징하는 돌베개, ‘석침’에 소나무 그림자가 아른거린다. 난간으로 부는 바람은 계절마다 들판이 만들어내는 오묘하고 다양한 색깔이 서린다. 아마 겨울이었을까 차가운 강물에 맑은 달이 속살거린다. 눈 덮인 작은 배가 소리도 없이 다가선다. 한 겨울인데도 누군가를 기다리는 정서를 엿본다. 멀쩡한 배가 다가오는 게 아니라 눈으로 장식한 배가 다가온다. 눈 쌓인 작은 배를 눈으로 장식한 작은 배인 ‘장설소주(裝雪小舟)’라 한 표현이 한시의 맛깔스런 매력이다. 그런 다음 또 짓는다. 이번에는 칠언절구이다.

아래는 구강 있고 위로는 하늘인데 下有九江上有天

늙은이 일 없어 풍광에 의지하였다 老夫無事倚風烟

분주했던 지난 일을 어찌 생각하리요 奔忙往跡何心計

강 언덕 조는 새와 말년 벗을 맺었노라 晩契堪憐岸鳥眠

-유사, 칠언절구 「하유구강상유천」

호가정에서 멀리 내다보니 공중으로 연기 같은 흐릿한 기운이 바람에 인다. ‘풍연(風煙)’이다. 가끔 바쁘게 살던 벼슬살이를 떠올린다. 지금 호가정에 앉아 생각하니 그때는 어찌하여 그렇게 묵묵하게 무슨 마음으로 살았을까. 내 마음의 세계는 어디를 향하고 있었을까. 지금처럼 나이 먹어 할 일 없이 소요유하는 나를 떠올린 적은 있었을까. 늦게 만나 친구 삼은 게 있다. 저 언덕에 졸고 있는 새이다. 새가 졸고 있을 정도로 이곳은 사람의 발길 드문 한적한 곳이라는 증표이다. 이곳의 새소리는 내 유일한 벗이다. 새가 나를 어여삐 여기는지, 내가 새를 어여삐 여기는지는 비밀이다. 다만 서로 가련하다 여기며 측은해하고 이를 감당하며 견딜 수 있는 ‘감련(堪憐)’의 경지에 있는 것은 분명하다.

호가정을 다녀와 시 한 편 남긴다.

호가정 원림 / 온형근

두물머리 내려다보는 산줄기 히나를

운을 떼 시 한 수 읊었을 뿐인데

후세 가인까지 운을 잇는 한 시절 기개

여울 눈부신 흔들림은 내 마음 같아서

단애취벽 밑으로 세차게 두들기던 회오리

깊은 놀을 퐁당 안고 종심을 배운다.

낮은 계단에서 호가정가를 노래했으니

한 계단 위에서 이윽고 자네를 불렀네

두 강물은 여지없이 맞잡아 얼싸안으며

어설픈 속마음 끄집어 웅숭깊게 교접하니

유유히 흐르는 물처럼 오리떼 쌍을 짓고

배 띄워 한나절 흔들리는 요즘 풍광에

미안한 물정 천천히 들이마셨다 길게 내쉰다.

-2023.03.30.

호가정 원림에서 유사의 원운시에 차운한 시경들을 떠올렸다. 오언절구인 ‘석침송음전’에 차운한 사위인 김성원(1525~1597)은 호가정 앞 석벽의 풍광에 주목하여 벼랑 아래로 굽이치는 물의 경관에 탄성을 짓는다. 이안눌(1571~1637)은 저문 마을에 푸른 안개 달라붙은 해지는 저문 풍광으로 차운하였다. 칠언절구인 ‘하유구강상유천’의 차운시를 보면, 유사보다 7년이나 선배인 오겸(1496~1582)은 “계산의 동천을 찾아왔더니”로 시작한다. 호가정을 신선이 사는 곳인 동천에 비유한다. 그러면서 맑은 뜻을 지닌 후배 유사의 ‘청의(淸意)’를 존중한다. 이안눌은 칠언절구에서도 “석양에 산이 밝고 물에 하늘 비추는데”로 시경을 연다. 호가정의 해 지는 풍광으로 밥 짓는 연기, 소나무 숲 돌계단, 모래밭 백로에 주목한다. 내가 지은 「호가정 원림」은 차운시는 아니지만 극락강과 황룡강이 만나는 합수 지점의 붉은 벼랑의 푸른 절벽인 ‘단애취벽(丹厓翠壁)’을 읊었다. 이윽고 신선이 사는 동천인 호가정에서 시로써 서로의 존경심을 교류한 오래된 사람의 훈훈한 인심을 풍광으로 표현해보았다. 그 마음이 내 마음이려니 옛사람을 사귀는 상우(尙友)의 만남이 늘 좋다.

[한국조경신문]