포화용수량의 원림을 수용하는 증폭된 호수면

갈수기의 폭우는 급하다. 유속도 빠르다. 줄어든 저수지의 빗금을 금세 채운다. 새로운 호수풍광에 놓인다. 산비탈까지 증폭된 수면 안에 갈수기의 빗금을 간직한 채 남실거리며 찰랑찰랑한다. 원림의 열음정(悅音亭)에서 호수를 굽어본다. 숲의 나무 사이사이로 푸른 수면이 번뜩이며 일렁거린다. 원림 바깥에서 갈급한 기별 하나 접속한다. 먼발치에서 참나리 붉게 타올라 주변 사람의 얼굴이 화끈화끈 볼 발간 새악시란다.

사실 갈수기를 채웠던 폭우의 며칠 동안은 몰랐다. 이후부터 원림은 계속 땡볕이었다. 바람 한 점 없이 고요한 날의 연속이다. 사람들은 저마다의 목소리로 다급하게 왈가왈부를 시작한다. 대서를 앞둔 된더위이다. 바다로 갈 것인가 계곡으로 들 것인가를 때맞추기 위하여 부채질이다. 어느 쪽이 먼저 발갛게 타오르는 숯불일지는 바람만이 결정한다. 잠 못 이루는 불볕 더위의 열대야 몇 밤이 그렇게 허물어진다. 허깨비처럼 휘청대며 헛것이 기지개를 편다.

어느 밤이었을까. 물기 머금은 원림으로 소리없이 밤비 내렸다. 길가에 능소화 붉은 꽃망울 통째로 바닥에 떨어져 뒹군다. 내원재(內苑岾) 중간에 핀 참나리 고개 숙인 채 깊어진 호랑무늬의 진면을 내뿜는다. 이미 포장용수량이었던 원림은 더 이상 수분을 받아들이지 못한다. 포화용수량의 원림 풍경을 시경(詩境)으로 만난다.

포화용수량 - 임천한흥.121 / 온형근

꽉 차서 받아들이지 못한다.

스밀 수 없으니 아서라 내외한다.

능선에 도랑 파이고 물길에 씻긴 마사토

백골처럼 청결하다.

채울 수 없는 포화용수량에 이르니 그저,

사질 지대는 변함없이 단단해져 흐뭇하고

진흙 지점 물렁물렁 헛발로 쫙 미끄러지는 살얼음 근처

국수나무는 양 언덕에서 비 맞아 늘어졌다.

가슴에 불빛을 모아 어두운 길을 밝히고

원림을 홀로 소요하는

비밀스러운 쾌락에 울먹울먹 발걸음 저벅저벅

갑자기 환해지는 숲 사이 호수의 푸른 물결

가득 차서 취하지 못하는 꾸지람 쿵덕댄다.

소리 없이 밤비 내린 어둠이 벗겨지는 새벽 원림을 소요유한다. 마음 구김 없이 내키는 대로 걷는다. 나지막이 읊으면서 천천히 완만하게 즐기며 걷는 ‘미음완보(微吟緩步)’에 든다. 포화용수량은 단비 같은 밤손님을 수용하지 않는다. 다시 저수지의 버드나무는 잠긴다. 천둥·번개도 없이 새 그릇으로 가득 채워 저수지의 경계를 새롭게 획정한다.

물 맑으면 갓끈을 흐리면 발을 씻으라

원림은 손대지 않았으나 가득 찬 수면을 보면 놀랍다. 넘칠 것을 수용하는 호수면의 크기가 원림의 용량이다. 원림 근처 산은 평소에는 물이 흐르지 않다가 비가 오거나 수량이 증가할 때에만 흐르는 하천인 건천이 주를 이룬다. 건천의 머금고 흘려 내는 계통은 지극히 단순하다. 계곡을 오래도록 지니지 못하는 게 특징이다. 품자마자 내치는 형국이다. 그러니 또 얼마나 많은 풍류객들이 이 순간의 신명을 즐겼겠는가.

불어난 계곡을 찾아 창랑가(滄浪歌)의 고사 하나를 떠올린다. 큰나무 가지 드리운 계곡 바위에 앉아 발을 담근다. 물이 맑으면 갓끈을 씻는 탁영과 물이 흐리면 발을 씻는 탁족의 선택은 결국 물이 깨끗한가 흐린가에 달려 있다. 불어난 계곡을 찾아 갓끈을 씻을지 발을 담글지를 교신하는 것도 짧은 순간의 원림 체험이다. 원림에서 꽃 피고 새 우는 날은 그치지 않을게다. 그 순간을 영입하는 것은 정교하게 설계된 원림을 ‘알아차림’의 지극함으로 다가서는 정성이다. 원림은 그에 합당하게끔 섬세한 천의무봉으로 설계되었다.

옛날에 행음을 했던 이는 / 伊昔行吟子

임금을 걱정할 뿐 자신은 돌보지 않았지 / 憂君不計身

표현에는 실로 외설스러운 점이 있어도 / 爲辭誠越禮

뜻을 살피면 그래도 인에 가까웠어라 / 原志亦幾仁

나도 일천 곡을 노래해 보고 싶다마는 / 我欲歌千闋

어떻게 아홉 귀신을 제사할 수 있으랴 / 誰能祀九神

조리를 그와 같이 행하기는 어려운 일 / 糟醨難稍稍

빙긋이 웃는 어부나 그렇게 하라지 뭐 / 莞爾任漁人

-「속환두통무료전독구가유감복용전운」<고산유고> 제1권/시, 고전번역원, 이상현(역), 2011

고산 윤선도의 ‘구가(九歌)를 펼쳐 놓고 읽다가 느낌...’이라는 시의 전문이다. 윤선도는 굴원(屈原)의 어부사를 분명하게 되짚는다. 굴원이 조정에서 쫓겨난 뒤의 읊조린 행위에 대하여 충분히 수긍한다. 하지만 어부가 말한 술지게미를 먹고 박주를 마시는 ‘조리(糟醨)’를 세상의 풍조에 휩쓸려 똑같이 행동하라는 충고에는 찬성하지 않는다. 그것은 ‘탁영’과 ‘탁족’을 노래 부르면서 떠나갔다는 ‘빙긋이 웃는 어부나 그렇게 하라’는 것이다. 세속이 더럽다고 나까지 거기에 끼어들어 흙탕물과 어울리라는 처세를 분명하게 거부한다는 선언이다. 그대신 가는 곳마다 원림조영의 깊은 매력에 빠져 직접 실천으로 향유하는 길을 선택하였다. 과연 고산다운 발상이다. 고산은 옳고 그름에 대하여 분명한 빗금을 긋고 처신하였다.

‘한국정원문화’에 스민 굴원의 어부사에 나오는 창랑가

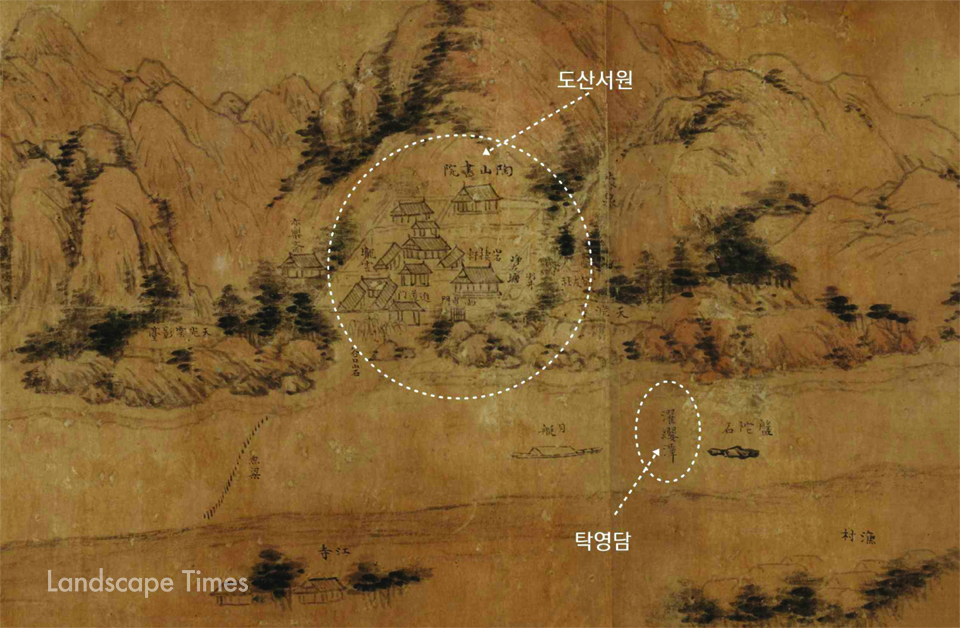

‘한국정원문화’에서 갓끈을 씻는다는 ‘탁영’은 경북 영양 서석지 원림의 ‘탁영반’, 경남 함안 칠원 무기연당의 ‘탁영석’, 경북 경주 안강 독락당의 ‘탁영대’, 경북 안동 도산면 도산서원 앞쪽에 ‘탁영담’을 들 수 있다. 탁영담은 강세황의 ‘도산서원도’에서 반타석과 함께 흐르는 강물에 그려져 있다.

또한 ‘초사’에서 어부와 굴원의 문답에 나오는 ‘창랑의 물’이라는 장소성을 키워드로 삼아 ‘창랑’이라 명명한 정자로는 강릉 저동의 ‘창랑정’을 들 수 있다. 대원군 때 이조판서 지낸 김종호가 말년을 보낸 서울 당인리에도 ‘창랑정’이 있었으나 시대 변천에 따라 없어졌다는 유진오의 자전적 단편소설인 ‘창랑정기’를 통하여 알 수 있다. ‘물이 맑으면 갓끈을 씻고, 흐리면 발을 씻는다’는 ‘청사탁영 탁사탁족(淸斯濯纓 濁斯濯足)’의 ‘탁사’를 가져와 제천시 봉양면 구학리에 이름 붙인 ‘탁사정’을 한국정원문화로 파악할 수 있다. 오늘은 계곡에 놓인 우물마루 바닥의 정자에 들어앉는다. 한여름 계곡의 넘치는 물소리로 시름을 잊는다. 열린원림문화의 한순간을 온전한 자유인의 풍류와 신명의 느낌으로 지녀본다.

[한국조경신문]