[Landscape Times] 부동산 가격이 연일 최고치를 갱신하는 시국에 집을 사게 되었다. 집주인으로부터 온 이사 통보가 공교롭게도 모두 출산 직후여서 스트레스가 이만저만이 아니었다. 하자가 있는 집을 고쳐주지 않는 집주인의 횡포에도 지쳤다. 설움 없이 살아보고자 열심히 발품을 판 끝에 오래된 빌라를 잘 고쳐 써보기로 했다.

주택 구매도 처음이지만 인테리어 역시 생애 최초이다. 인테리어에서 가장 중요한 것은 ‘업체 선정’이라고들 한다. 실력 좋은 디자인, 숙련된 시공, 합리적인 가격과 깔끔한 하자처리까지 다양한 조건을 갖춘 업체를 찾는 것이 가장 중요하다.

시행자 입장에서야 이런 조건들이 중요하지만, 직접 인테리어 시공을 담당하는 인테리어 업체들은 또다른 조건들을 바라볼 것 같다. 인테리어 업체에서는 성공적인 인테리어를 위한 조건으로 무엇을 꼽을까?

명나라 시대의 조경가인 계성이 하는 말은 마치 이 시대의 인테리어 업자들이 하고 싶은 말을 대변하는 듯하다. “정원을 만들 때 사람들은 장인을 찾느라 혈안이다. 하지만 아름다운 정원을 만드는 것에 장인의 역할은 3할이며 나머지 7할은 주인에 달려있다.”

장인이 아무리 기술이 좋아도, 설계가가 아무리 좋은 디자인을 가져와도 주인의 안목이 없으면 소용없다. 내가 어떤 삶을 추구하고 그 삶에 맞는 공간이 어떠해야 하는지 구체적인 생각 없이 무작정 ‘잘 만들어주라’라고 요구를 하는 고객을 많은 업체들은 답답해하지 않을까?

아름다운 공간을 만들기 위한 조건은 결국 두 가지다. ‘안목’ 그리고 ‘의도’. 주인의 안목이 공간의 수준을 결정하고, 공간을 조성하는 의도가 정체성을 결정한다. 실내뿐 아니라 정원을 감상할 때도 마찬가지다. 정원의 ‘물리적 요소’ 보다 ‘주인의 의도’를 중심으로 살펴보면 눈에 보이는 정원 그 이상을 느낄 수 있다.

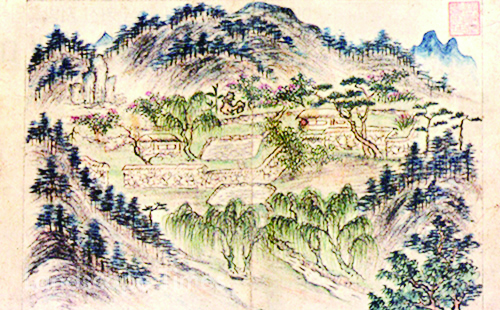

의도를 읽기에 좋은 공간의 대표적 사례가 창덕궁 후원 부용지와 전남 강진의 다산초당이 있다. 두 정원은 언뜻 보기에 상반된 모습의 공간이다. 하나는 화려한 왕의 정원이고 다른 하나는 초라한 유배지의 정원이다. 이게 비슷한 점이 많은 정원이라면 누가 동의할 수 있을까? 하지만 내 눈에는 너무나도 닮아 보인다.

1776년 조선 정조가 왕으로 즉위하자마자 가장 먼저 한 일이 규장각을 만드는 것이었다. 그로부터 5년 뒤 규장각과 그 일대가 완공되었다. 정조는 완공 직후 기다렸다는 듯이 ‘초계문신제도’를 시행한다. 나이가 어린 문신들을 정조가 직접 교육하고 나라의 인재로 키우는 제도이다. 외척세력에 대항할만한 정조의 사람들이 필요했던 점도 하나의 이유였다. 초계문신은 정조를 도와 백성들을 위한 정책을 만들어나갔다. 그 초계문신들이 자주 이용하던 공간이 바로 창덕궁 후원의 부용지였다.

부용지는 규장각 위 주합루에 올라가 내려다보기 위해 만든 정원이다. 지당 주위를 아무리 배회해도 주합루에 올라가 이곳을 조망하지 않는다면 원래 의도를 느껴볼 방법이 없다. 필자는 예전 특별한 기회를 통해 주합루에 올라갈 기회를 얻었다. 떨리는 마음으로 계단을 밟고 올라가면서 나는 초계문신 가운데 한 명으로 감정이 이입되었고 그렇게 내려다본 경관은 가슴을 때렸다.

서 있는 높이가 나의 위치를 알려주는 듯했고 그것은 곧 사명의 무게가 되었다. 아름다움은 무거운 마음을 헤아리는 왕의 든든한 지원 같았고 그 따스함 속에 위엄과 단호함이 느껴졌다. 부용지는 정조와 정조의 뜻을 받드는 초계문신들의 ‘아지트’였던 것이다.

정조의 마음을 잘 헤아리는 신하가 있었으니 바로 다산 정약용이다. 그가 남긴 수많은 기록 가운데에는 부용지에서 정조와 문신들이 어떻게 유희를 즐겼는지에 대한 것도 있다. 정조가 운을 띄우면 신하들은 즉흥시를 짓는다. 이때 시를 완성하지 못하면 배를 타고 부용지의 섬으로 유배를 가 놀림감이 된다. 정약용은 작시의 부담은 덜했지만, 낚싯대를 보면 식은땀을 흘렸다고 기록했다.

1800년 부용지가 완성된 지 20년 되던 해 정조가 죽는다. 1801년 외척의 눈엣가시였던 다산 정약용은 땅끝으로 유배를 간다. 18년의 유배 생활 중 12년을 몸담았던 다산초당은 백련사 아래 어둡고 작은 터에 있다. 이곳에서 그는 경세유표, 목민심서 등 600여 권의 책을 펴낸다. 왕은 없고 그는 유배된 신세지만 ‘포기하지 않고 책으로 남긴다면, 누군가 읽고 언젠가 백성을 위한 정책이 실현되는 날이 오지 않을까?’라고 생각하며 저술 활동을 이어갔다. 정조의 꿈을 위해 부용지에 문신들이 모였듯이 이번엔 정약용을 중심으로 다산초당에 많은 이들이 모였다.

다산초당을 방문했을 때 생각보다 초라한 공간에 놀랐다. 오르는 길은 돌부리들이 있어 힘들었고, 당도한 곳은 햇빛 하나 들지 않는 음지여서 놀랬다. 무엇보다 규모도 작았다. 곰곰이 둘러보며 천천히 공간에 스며들었다. 이내 이곳에서 생활했던 정약용의 모습이 그려졌다. 초당에 틀어박혀 밤낮으로 저술 작업에 몰두하다 몸과 마음이 지치면 발걸음을 지당으로 옮겼을 것이다. 잉어들을 내려다보며 부용지에서의 추억들이 떠올라 미소를 짓지 않았을까? 왕을 그리워하고 그와 나눈 대화들을 기억하며 용기 내지 않았을까? 초라한 유배지 작은 초당 옆에 굳이 지당을 만든 것은 포기하지 않기 위한 그만의 처방 아니었을까? 그렇게 보니 초당이 규장각으로 변하고 작은 지당은 부용지와 같아 보였다. 치열한 마음으로 백성을 위했던 두 지도자의 공간은 그렇게 닮았다.

[한국조경신문]